A lo largo de la asignatura de Historia de la lectura hemos aprendido cómo han existido diversos tipos de lectores, cómo han desarrollado estos distintas capacidades y características que definen y diferencian sus formas de leer y de relacionarse con los libros, cuáles han sido los soportes que a lo largo de los siglos se han empleado para escribir y leer, y cómo su materialidad ha influido en los modos de lectura, o en qué medida han evolucionado los sistemas de escritura desde que nacieron los primeros en Egipto y en Mesopotamia y hasta que las letras de hoy en día se han codificado en lo que llamamos bitios (o bits).

Sin embargo, no todos los libros ni todos los géneros ni tampoco todos los lectores han recibido un tratamiento igualitario por parte de quienes se dedican a estudiar y a historiar la lectura. Entre esos lectores menos atendidos por la historiografía, generalmente marginados en los manuales académicos y en las obras especializadas, nos encontramos, por ejemplo, con las personas ciegas.

¿No han leído los ciegos acaso? ¿Cómo ha sido su relación con los textos en las distintas épocas históricas? ¿Cómo han hecho frente a su discapacidad y han logrado acceder a la lectura y a la escritura en cada momento? Todas estas (y otras) preguntas son las que me hice al observar esta falta de atención hacia las personas ciegas en la Historia de la lectura y sobre las que me informé para poder ofrecer en este blog algunas respuestas al respecto.

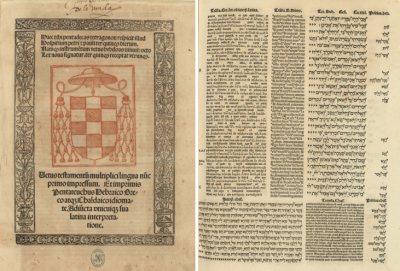

En el pasado, como en cualquier otro aspecto de la vida, la relación de las personas ciegas con la lectura si no imposible fue muy difícil, problemática y complicada. Durante siglos su falta de visión las marginó de la cultura, pero también de la sociedad, siendo, incluso, esclavizadas o demonizadas. Consideradas como incapaces e inútiles, se las negaba reiteradamente el acceso a la educación y también el ejercicio de determinadas profesiones y, por ende, la ocupación de ciertos puestos o cargos públicos, manteniéndose siempre lejos de las esferas de poder y confinándose al ámbito privado.

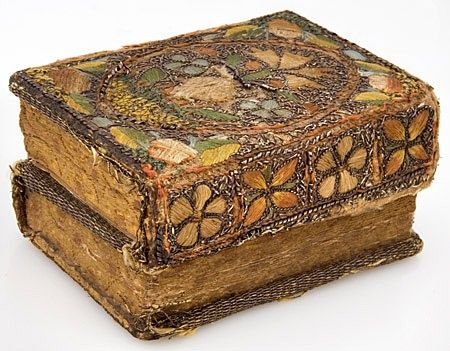

Sin embargo, todo esto no quiere decir que antes de que se inventaran sistemas adaptados de lectura y de escritura para las personas ciegas estas no aprendieran a leer y a escribir o no leyeran ni escribieran. Aunque rudimentarios y limitados, inventaron sus propios métodos y estrategias para acceder a la lectura y a la escritura, sirviéndose, por ejemplo, del marcaje en relieve de letras o de símbolos en objetos cotidianos, o sirviéndose de otras personas que les leyeran o que escribieran en su nombre. Desarrollaron, además, una capacidad de memoria muy superior a la de otros lectores, siendo capaces, como revelan muchas obras literarias antiguas y modernas, y numerosos testimonios, de aprenderse libros enteros de arriba abajo.

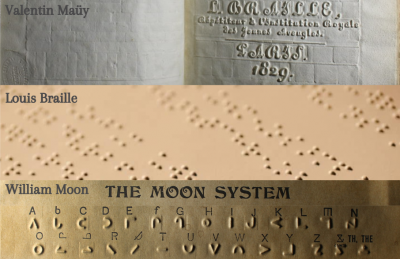

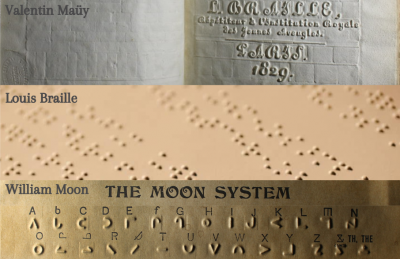

Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir sistemas de escritura y lectura destinados a las personas ciegas. Uno de los primeros intentos documentados fue el alfabeto en relieve diseñado por Vatentin Haüy, un educador francés que fundó en 1784 la primera escuela para ciegos en París, el Instituto Real de Jóvenes Ciegos. Este alfabeto, compuesto por letras de grandes dimensiones que se imprimían en relieve, permitía que los alumnos las tocaran y reconocieran con facilidad. Aunque el alfabeto en relieve de Haüy fue un gran avance para la educación de las personas ciegas, su costosa producción lo hizo poco eficaz y no permitió su difusión a gran escala.

Otra iniciativa memorable fue la protagonizada por Charles Barbier, un oficial militar también francés que inventó un sistema táctil de lectura y escritura llamado Écriture Nocturne o "escritura nocturna", tras ser solicitado para ello por el mismísimo Napoleón Bonaparte, quien andaba empeñado en crear un código secreto para que sus los soldados pudieran comunicarse de noche (en silencio y sin luz) sin ser advertidos o avistados por el enemigo. Se trataba de una cuadrícula de cartón de seis por seis casillas con una serie de puntos que se correspondían con las letras y los sonidos del alfabeto francés. Se requerían al menos doce puntos para representar un solo símbolo/sonido. Su dificultad (los soldados tardaban mucho en aprender a manejarlo y cometían continuos errores) hizo que los mandos militares lo rechazaran rápidamente.

Aunque el de Barbier fue un sistema pensado para el Ejército, y no para las personas ciegas, hoy en día está fuera de toda duda de que inspiró a Louis Braille para crear su método, que sigue siendo en la actualidad el más conocido y utilizado.

A causa de un accidente sufrido a los tres años, Braille perdió la vista cuando contaba tan solo con cinco, pero, aun así, fue un gran y destacado alumno. Aprendió, al parecer, a leer y a escribir con el sistema de Haüy, pero enseguida se dio cuenta de que los caracteres en relieve empleados por este no eran muy adecuados para el tacto, por lo que se basó en el sistema de Barbier, reduciendo los puntos a seis, y organizándolos en dos columnas de tres filas. De esta forma logró simplificar la lectura y el aprendizaje no solo de las letras/palabras, sino también de los números, de los signos de puntuación y de hasta las notas musicales. Así nació en torno a 1825 el sistema Braille.

El Braille se difundió como la pólvora desde Francia a numeroso países de todo el mundo en las décadas posteriores a su creación. No fue el único que en su momento tuvo éxito, pues en 1845 apareció, por ejemplo, la letra Moon Type. Su inventor, William Moon, un impresor y activista británico, dedicó buena parte de su vida a ayudar a las personas ciegas. Similar al de Haüy, este sistema de escritura modificaba y simplificaba las letras del alfabeto empleado por aquel, que se imprimían igualmente en relieve, pudiendo ser reconocidas fácilmente mediante el tacto. Fue utilizado sobre todo por personas que desarrollaban ceguera con el tiempo (que no nacían ciegas) y que se habían acostumbrado desde niños o jóvenes, o ya de adultos, a dicho tipo de letra y al mencionado alfabeto.

Gracias a todos estos creadores y benefactores, y a muchos más cuyas aportaciones no se pueden repasar en este breve post, millones de personas ciegas han podido acceder a la educación y a la lectura, mejorando notablemente su calidad de vida.

Salma Toto Dalia