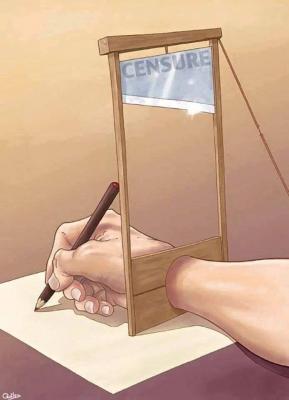

LA CENSURA

¿Qué se puede leer y qué no? ¿Y quién lo decide?

A lo largo de la historia, la lectura ha sido vigilada, controlada y, en muchos casos, prohibida. Desde siempre han existido personas, gobiernos, religiones o instituciones que han intentado decidir qué se puede leer y qué no, qué libros son “seguros” y cuáles son “peligrosos”. Aunque hoy no se quemen libros como en otros tiempos, la censura no ha desaparecido: simplemente se ha conseguido disimular. Ahora viene en forma de etiquetas de edad, de “recomendaciones” institucionales, de vetos en bibliotecas o de silenciamientos disfrazados bajo el nombre de “corrección”.

El argumento más común es la “protección”. Se dice que hay que proteger a los niños y adolescentes de ciertos contenidos que pueden ser “demasiado duros”, “confusos” o “inadecuados”. Pero habría que preguntarse: ¿protegerlos de qué exactamente? ¿De la realidad? ¿De las emociones fuertes? ¿O, tal vez, de las ideas incómodas? En nombre de esa protección, hay libros que no se leen en clase, que se retiran de las estanterías o que se etiquetan como no aptos para menores de cierta edad. ¿Eso no es, en esencia, censura? ¿Es realmente por proteger a los niños o es por temor a que desarrollen un pensamiento crítico alejado del pensamiento global?

La historia está llena de libros que han sido perseguidos por su capacidad de hacer pensar. Durante siglos, la Iglesia Católica elaboró un Índice de libros prohibidos, con obras que podían “dañar el alma” por su contenido ideológico, científico o literario. En el siglo XX, regímenes autoritarios como el nazismo o el franquismo prohibieron libros por considerarlos una amenaza a su poder, a su régimen. Y hoy, en pleno siglo XXI, aunque parezca increíble, seguimos viendo cómo en países como Estados Unidos se censuran libros en escuelas por hablar de racismo, de sexualidad o simplemente por mostrar puntos de vista que incomodan. Algunos de esos libros son: El cuento de la criada, Matar a un ruiseñor, o incluso la famosa saga de Harry Potter, que al menos en el ámbito cinematográfico es considerada apto para menores, incluso siendo los menores el público mayoritario de esta saga.

Pero no hace falta prohibir un libro para limitarlo. Las edades recomendadas, si bien pueden orientar, también pueden convertirse en un muro. ¿Por qué El diario de Ana Frank es “solo” para mayores de 14 años? ¿No es precisamente un libro que puede abrir los ojos, enseñar empatía y generar preguntas necesarias en lectores más jóvenes? A veces da la sensación de que el problema no está en lo que los libros dicen, sino en lo que los lectores pueden llegar a pensar después de leerlos.

Vivimos en una sociedad que habla mucho de libertad, pero que en la práctica pone muchas barreras a esa libertad cuando se trata de pensar por uno mismo y de cuestionar el pensamiento común. Se habla de fomentar el pensamiento crítico en las aulas, pero se nos dan textos ya filtrados, “seguros”, sin riesgo. Como si leer no fuera también enfrentarse a lo desconocido, a lo contradictorio, a lo que incomoda. La lectura, cuando es auténtica, no siempre es cómoda. Pero precisamente por eso es necesaria.

Leer no debería ser un privilegio, ni algo condicionado por la edad, el contexto o el miedo de otros. Debería ser un derecho libre, acompañado, sí, pero no limitado. Cada lector es distinto, y lo que a unos puede parecerles excesivo, a otros les puede dar herramientas para entender, para crecer, para resistir o incluso para desarrollar su propio pensamiento alejado del pensamiento común, global e incluso el llamado “correcto”. Al final, la verdadera pregunta no es si un libro es adecuado para ti, sino: “¿por qué alguien no quiere que lo leas?” Y, sinceramente, a veces esa es la mejor razón para leerlo.

Natalia Martínez Martínez

0 comentarios