LAS DISTINTAS FORMAS DE LEER

* La versión extendida de este artículo se publicó también en mi blog personal.

Se dice que no hay nada como un buen libro —un libro analógico—. Pero hoy en día las maneras de leer son muy variadas y no sería correcto decir que la lectura en papel es simplemente mejor. Todas las formas de lectura —la física, la digital y la oral— tienen sus ventajas, sus desventajas y su lugar. Por ello, quiero dar un punto de vista equilibrado acerca de ellas y una visión para el futuro.

La lectura digital es normalmente la categoría menos prestigiosa, y entiendo bien el porqué. Sin embargo, es esencial destacar también su lado positivo. Lo más importante es que es la forma más accesible y flexible de leer. Mientras que un libro físico tiene unas formas fijas, se pueden cambiar fácilmente el tamaño del texto, la fuente y los colores de un texto digital. Por otro lado, estos textos se pueden hacer fácilmente accesibles al usar una lectura de voz electrónica o una máquina de braille. Un texto digital se puede compartir casi sin coste y sin dificultad a todas las personas del mundo, inmediatamente, y por eso los textos comunales como Wikipedia, Fandom y documentos compartidos pueden existir de una manera en la que no sería posible de forma física. Además, es muy fácil guardar y organizar el texto digital. Una tarjeta de memoria promedia puede almacenar más de 15 mil libros y se puede buscar fácilmente una palabra o frase, saltar directamente a una página, un capítulo, un título o una sección marcada, o copiar y guardar automáticamente una cita o una referencia, lo que ayuda mucho en el estudio profundo de un texto.

Sin embargo, hay importantes problemas. Todos conocemos la tensión ocular de las pantallas digitales: típicamente emiten su propia luz en vez de reflejar la que hay en el ambiente y mirar directamente estas luces causa que los ojos parpadeen alrededor de un 40% menos de lo normal. Los estudios muestran que cuando leemos así recordamos menos, lo que se explica también por las características físicas del texto. Un libro analógico tiene un diseño de portada, tamaño, texto... únicos, que nuestra mente ubica y comprende en función de su localización en el libro. En cambio, en la lectura digital a menudo usamos el modo deslizamiento (scroll) y casi siempre en los mismos dispositivos, lo que impide la creación de estas conexiones y reduce la concentración al leer. Una posible solución para la tensión ocular es el e-paper, que refleja la luz, normalmente por contener tinta física que se mueve bajo la pantalla en tiempo real para crear el texto. El problema es que por ahora tarda bastante en actualizar, y por eso se usa principalmente en tabletas particulares, pero va mejorando y se puede usar para cada vez más tareas.

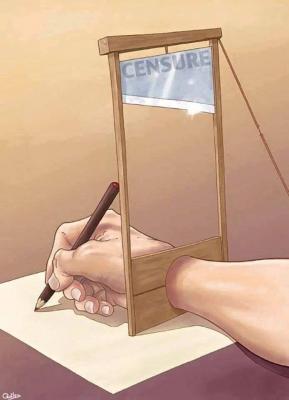

El asunto que no va a resolver la tecnología es el tema del control. Podemos prestar, guardar, leer y anotar un texto físico de la manera que nos apetezca. Pero no siempre es tan sencillo en el mundo digital. Como ejemplo, si "compras" un libro de Kindle, solo puedes leerlo dentro de la aplicación de Kindle, y Amazon puede editar o borrarlo por control remoto, o simplemente dejar de existir algún día. Otro problema clave son las plataformas de redes sociales. Aunque son sin duda útiles y una revolución en nuestra capacidad de leer, tienen un lado muy oscuro a causa de la promoción de contenido de odio, negatividad y superficialidad, que suele generar más interacción, y por su profunda influencia en lo que leemos y difundimos en línea. Yo soy informático y no apoyo nada los sistemas cerrados y bajo el control de una sola empresa para su beneficio. Pero sé que podemos usar la tecnología para bien, como una herramienta liberadora para la gente, y creo que las formas abiertas de publicar información, basadas en estándares y formatos universales, son lo que deberíamos apoyar para que esto ocurra.

La lectura tiene una muy larga tradición de oralidad y me parece que los audiolibros y los podcasts son una continuación de esta. Al ser escuchados, se pueden "leer" de una forma más relajada, mientras se va caminando o viajando, o haciendo tareas repetitivas. Aunque no son tan adecuados para el estudio en profundidad, por ser más complejo cambiar entre secciones, releer y pausar para pensar acerca de una idea, y por la reducida velocidad, están muy bien para leer ampliamente sobre temas diferentes y para escuchar historias.

Empecé diciendo que no hay nada como un buen libro analógico. Pero espero que, con el avance de la tecnología y un cambio en cómo la usamos, la lectura digital pueda mejorar y facilitar la lectura. Sin embargo, creo que el libro físico y el audiolibro (leído por humanos) van a seguir vigentes durante mucho tiempo y que lo mejor es, precisamente, tener abiertas todas estas opciones.

James Heppell