En 1973, Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron acuñaron en su libro La reproducción el concepto de “capital cultural”, entendido como la acumulación y transmisión de saberes, símbolos y lenguaje, mediante diversos agentes, entre los que destaca el núcleo familiar. Pese a la importancia que le otorgan a la familia, los autores consideran que esta no determina por completo el capital cultural de una persona, sino que es esta misma la que puede desarrollarlo a lo largo de su existencia a partir de las decisiones que tome, de las relaciones que teja o de las vivencias que atesore.

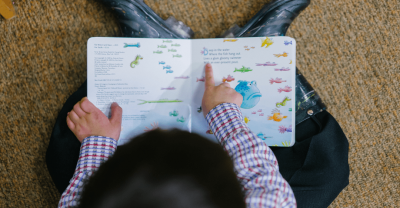

Cada niño, al iniciar su etapa escolar, ya lleva consigo sus saberes y experiencias, y, evidentemente, estos son únicos y distintos a los de los demás compañeros de clase. Los niños y adolescentes que tienen un capital cultural bajo son más vulnerables y necesitan de una mayor atención y ayuda. Todo esto tiene su reflejo, por ejemplo, en su contacto con los libros, sus hábitos de lectura o su comprensión lectora. Son numerosos los programas que existen que tratan de fortalecer ese nexo con los libros y la lectura o que animan a leer a estos niños y jóvenes, y que consiguen que ninguno se quede atrás. Muchos de estos programas se desarrollan a través de la música, como el proyecto #LunáTICos, están aquellos que se promueven a gran escala, como los financiados por el Ministerio de Cultura y Deporte, tales como #LecturaInfinita, y también los hay que resultan ser completamente originales y que surgen de iniciativas particulares, como el de Reading Education Assitance Dogs (READ) España, “Perros y Letras”, del que trata este post (https://www.perrosyletras.com/).

Se trata este de un programa que cuenta ya con unos cuantos años a sus espaldas, pues nació en 1999 en Estados Unidos gracias a una organización llamada Intermountain Therapy Animals (ITA), cuyo objetivo es contribuir a mejorar la vida de las personas a través de la interacción con los animales. Entre sus actividades, la de desarrollar o fortalecer las habilidades lectoras con la ayuda de perros adiestrados que leen con quienes participan en el mismo es una de las que más difusión han tenido a nivel internacional, estando presente y practicándose hoy en múltiples países del mundo, como Australia, Sudáfrica, Canadá, Alemania, Francia, Italia y España.

Aunque “Perros y Letras” se dirige sobre todo a la infancia y a la adolescencia, también está pensado para la tercera edad. Se divide, por ello, en dos proyectos, “Mayores muy conectados” y “Leer para crecer en igualdad”. Este último no solo está enfocado en niños y adolescentes en situaciones vulnerables, sino que también atiende a otros alumnos con necesidades educativas especiales.

Ambos proyectos tienen una regularidad semanal, pero divergen en los espacios en los que se llevan a cabo. Aunque no es extraño encontrarlos en bibliotecas, librerías, centros sociales y culturales dependientes de las municipalidades, fundaciones de diferente tipo o centros de ocio, como, por ejemplo, Micropolix (San Sebastián de los Reyes, Madrid), lo habitual es que tengan lugar en residencias de mayores, en el caso de “Mayores muy conectados”, o en los colegios e institutos que lo solicitan, en el de “Leer para crecer en igualdad”.

Los centros educativos participantes destacan la gran mejora de los niños y jóvenes que el programa consigue en diversos aspectos, como el ritmo de lectura en voz alta, el nivel de comprensión de lo que leen, el incremento en el interés y, por ende, en la motivación hacia la lectura, en particular, y el estudio, en general, o el aumento en la seguridad y la confianza en sí mismos, lo que repercute satisfactoriamente en su grado de socialización.

“Perros y Letras” tiene especial éxito entre los más pequeños porque, además de compartir tiempo con su compañero “peludo” de lectura, este no les juzga y, cuando cometen algún error o se trastabillan, solo les mueve la pata para que se den cuenta de ello y, acto seguido, les dedican una mirada bonachona y complaciente.

Por su parte, las familias están encantadas de que sus hijos lean y de que la lectura constituya para ellos una terapia tan eficaz. También resaltan la excelente conducta de los perros y la alegría que estos despiertan en los niños, ya que ese día de la semana van mucho más contentos al cole porque saben que podrán pasar un rato con ellos. Les acaban cogiendo mucho cariño y aprenden a comprenderlos y a cuidarlos.

Obviamente, todas las iniciativas que conduzcan a la adquisición del hábito lector y que aumenten el amor por la lectura siempre van a ser más que bienvenidas. En el caso de “Perros y Letras” lo es con mayor motivo si cabe, porque no solo revierte en igualar las oportunidades de futuro del alumnado y en mejorar su rendimiento académico, independientemente de su situación socioeconómica y de sus problemas o necesidades concretas, sino que, además, fomenta el respeto hacia los animales. No es de extrañar, por tanto, que hayan sido numerosos los reconocimientos que READ España ha tenido, entre ellos el Premio a la Innovación Social que en 2018 le otorgó la Obra Social de “La Caixa”.

Irene Peñalver Sanz